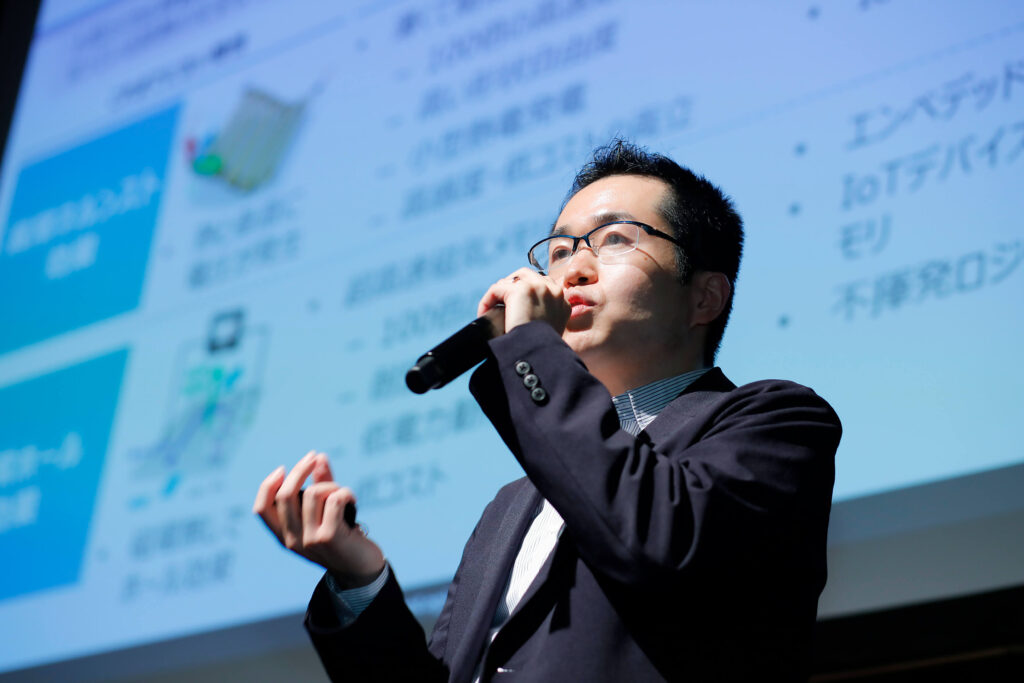

CEOインタビュー第二弾。TopoLogicにおけるチームづくりのあり方、現状の課題や今後の展望などについて聞きました。

事業について

──まずば事業内容について改めて教えてください。

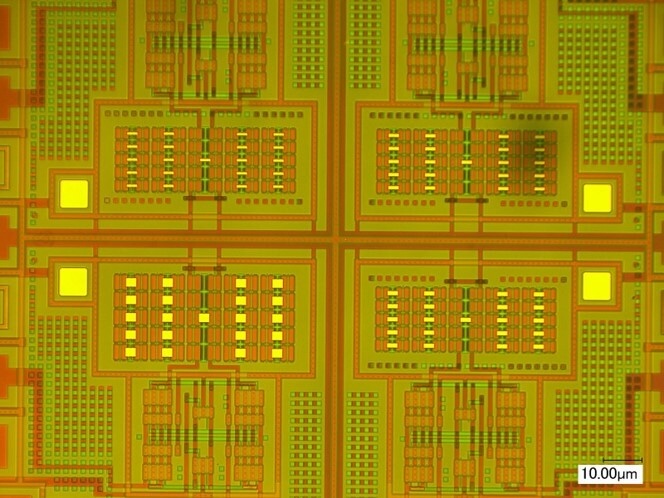

佐藤:トポロジカル物質を使って、今までにない半導体メモリやセンサ技術を開発しています。

──トポロジカル物質とは、一言でいうとどのような物質ですか?

佐藤:従来の絶縁体、導体(金属)、半導体とはまったく異なる電子バンド構造を持ち、これまでの物質では見られない特殊な現象を起こす物質です。

半導体に応用することで、高速化、コスト削減、省エネルギーといった効果を実現します。

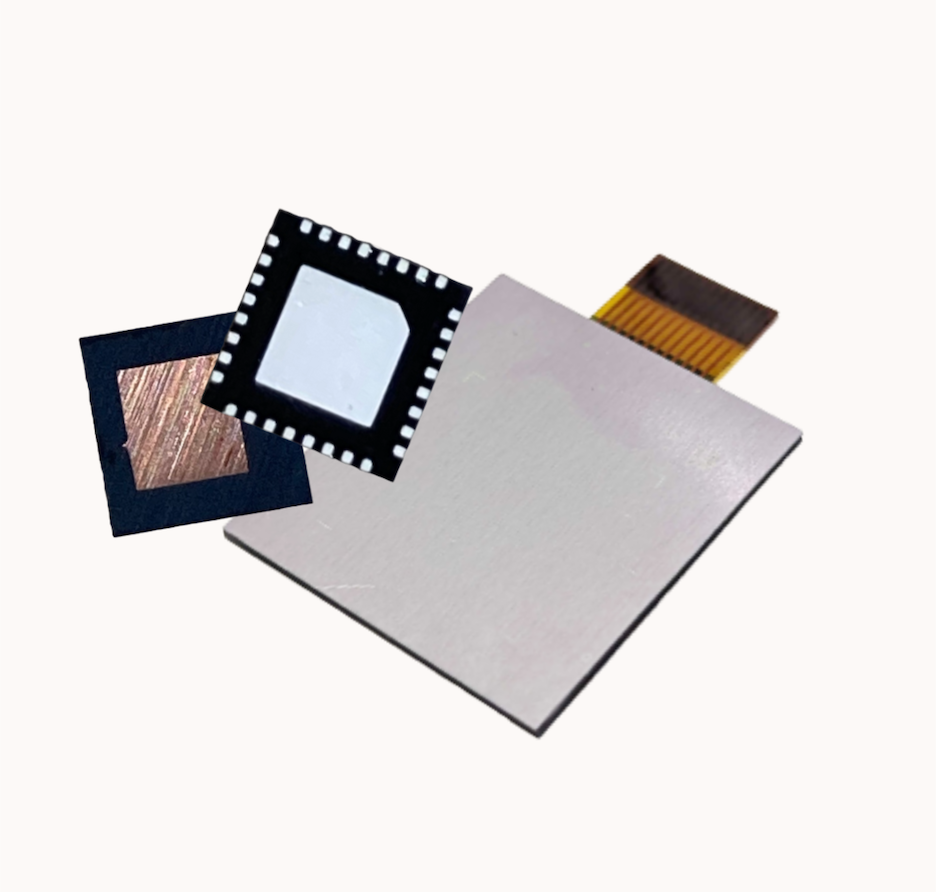

TopoLogicでは、現在「熱流束センサ」「磁気メモリ」の二つを軸に開発を進めています。

──開発中のセンサやメモリは実際に触ることはできるのでしょうか?

佐藤:熱流束センサはすでに試作品を多数製作し、さまざまな企業様に使っていただいています。

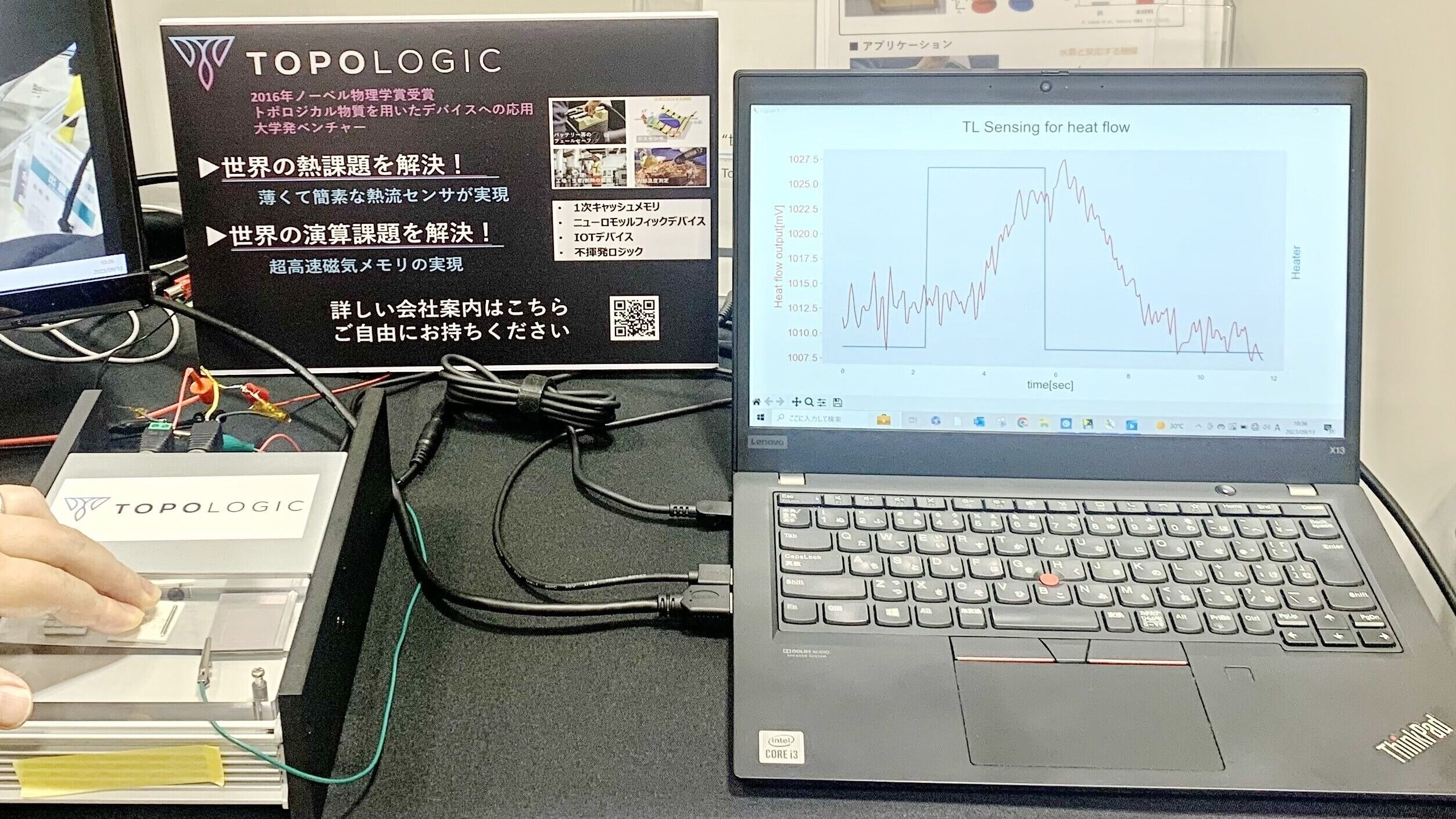

これは実際のセンサの出力を示しており、室温より温かい手で触ると反応して熱の動きが可視化される仕組みです。

佐藤:このように急激な発熱を検知することで、バッテリーの異常や、製造現場での異常・不良の検知などに使えないかといったことを現在、複数の企業様と実証しています。

たとえば山形新幹線が気温の上昇に伴って誤作動を起こした件などでも、これを使えば予防できますし、事前に検知することで、乗車している方に安全を確保した状態で知らせることもできます。

現時点で活用が期待されているのは、熱流の管理や可視化に課題を抱える自動車、ヘルスケア、半導体産業の製造現場などですね。実際に自動車メーカー様からは、さまざまな視点で評価していただいています。

──既存のセンサとはどのような点が違うのでしょうか?

佐藤:たとえばバッテリーがショートしたり、発火したり、あるいは充電したりすると熱くなりますよね。その状態で実際にセンサを取り付けて比較すると、通常の温度センサでは10秒〜15秒かけて「温度が上がってきた」ことがようやくわかるというのが現状です。

一方で、TL-SENSINGは、同じ実験で熱の動きを検知するまでにかかった時間が0.5秒〜1秒弱でした。この10秒が、バッテリーの発火においては極めて大きな差になるのです。

──磁気メモリについても教えてください。

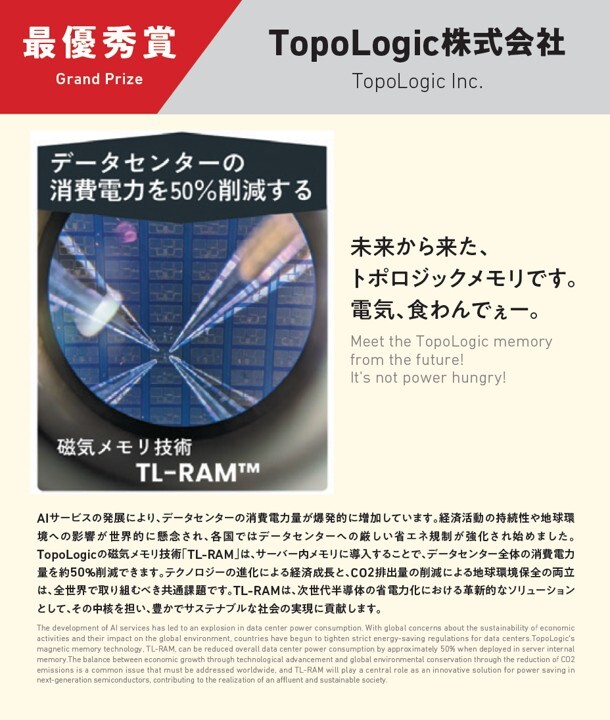

佐藤:とにかく省エネルギーかつ非常に高速なメモリです。AIを動かしているデータセンターなどに活用していってほしいと思っています。

現在データセンターなどで使われている従来のD-RAMと比較して、消費電力を1/40程度に抑えることが目標です。これはデータセンター全体で消費電力量を50%程度まで削減できることを意味しています。

さらにコスト面でも大幅な削減を可能としており、皆さんがChat GPTなどのAIを使う際の金額が大体半額くらいになることを目指しています。

社会実装に向けてのビジョンとチームづくりについての考え

──トポロジカル物質を社会実装することで、日本の産業や世界市場において、どのような影響があると考えていますか?

佐藤:前提として、日本はもともと材料技術、科学技術立国であり、私は今でもそうであると思っています。その強みを活かして、日本発の材料をコアに戦うという考え方です。

ただ、そうは言っても物作りは今やグローバルサプライチェーンが基本であり、そこにビジネスとしてどのように踏み込んでいくか?というのを考えながら、我々の技術を足していく。これが非常に大事なことだと考えて取り組んでいます。

具体的には、材料の研究は大学の研究室に専念していただき、技術開発はセンサや半導体の企業で長年研究開発をしてきたメンバーが主導する。そして、それらを実際にビジネスモデルとして展開し、お客様やパートナーを開拓し、仲間をつくっていくことを私をはじめビジネス畑の人間が行うという「餅は餅屋」のスタイルです。

そうして日本ならではのビジネスモデル、すり合わせ開発で高い性能をつくっていき、いかに世の中に普及させるかを追求していく。この強みを活かしたビジネスにしていきたいと考えています。

──大学発スタートアップでは、研究者が経営と研究開発を兼任するスタイルが多いと感じます。しかしTopoLogicの場合、研究は研究で進めると同時に、営業や資金集め、マネジメントなどはそうしたビジメス面のアプローチが得意な人と組んで行う、というのがポイントなのですね。

佐藤:大学の先生は、研究において極めて優れたスキル・知見を持っておられます。そのような方がわざわざ研究の時間を削って営業活動をしたり、経理の報告書を作成したりするのは、人間の知的財産にとってマイナスになると思うのです。

経営や営業に時間を割くほど研究の時間が削られていくわけで、これを続けていると、日本から新しい研究の種が生まれなくなってしまいますから。

──そこが大学発スタートアップが突破すべき課題のひとつと言えそうです。社会実装を目指すとなると、スピード感やインパクトも重要で、社会から喜ばれることが必要ですよね。

そのためにはさまざまな得意分野を持つもの同士で組むことが鍵になりそうですが、研究者ではない佐藤さんが研究開発型スタートアップのCEOを務めるにあたって、どのようなきっかけがあったのでしょうか?

佐藤:トポロジカル物質の研究成果をあげられていた東京大学物理学科の中辻先生が、この技術を広めていきたいと考えておられたことが始まりでした。

しかし、たとえば半導体産業でこの技術をどう使っていくのか、といったことを検討するためのリソースや知見をチームとして持ち合わせておられなかったのです。

中辻先生とは、この課題について相談に乗っていた私のマッキンゼー時代の先輩の紹介でお会いすることになりました。

佐藤:お話を伺っていくうちに、中辻先生がこの材料に対しての非常に強い熱意や、トポロジカル物質が世の中の役に立つのだという強い確信を持っておられることが伝わってきました。どのような用途で役に立つのかというビジョンや、そのために必要な物事についての明確な考えを持っておられたのです。

とはいえ大学の先生は、教壇に立ちながら研究にもしっかりと時間をかけることが必要です。しかし、それでは技術を世の中に広めていくために動いていく時間が足りません。

そこで、この取り組みを法人化して活動できるようにしていこうという話が持ち上がったのです。

私自身、これほどまでに素晴らしい大学の技術がいろいろと存在する国で、なぜこんなにもスタートアップが成長できないのだろう、きっと苦労しているのだろうな、という思いがありました。

そうした課題に対して、新たな視点やアプローチを提供していけば、日本の技術シーズや科学技術立国という強みが生きるスタートアップの形をつくれるのではないか。

それが私の長らくビジネスに専念してきた身としての、ある意味で挑戦したい取り組みだと思ったのです。

研究開発型スタートアップとしての課題

──実際に大学発スタートアップに飛び込んでみて、どのようなことに苦労していますか?

佐藤:やはり技術の専門性が高いことです。

加えて、TopoLogicの技術についてしっかりと自分の中で伝えられる言葉にしていくことも、極めて時間がかかります。たとえば資金を提供してくださる投資家の方々を説得したり、新しいエンジニアを採用したりする際にも、やはり一つひとつの工程で時間がかかることを痛感しながら取り組んでいます。

──役割の違う人が競合して一つの目標に向かって、相乗効果をより生み出すということですね。

佐藤:はい。だからこそ私のチームづくりは専門性がまったく違う人たちを揃えるようにしています。

各要素で何をやるべきかを明確にして、そこに向かって進んでいくことは大変ですが、やらなければならないんです。

私だけでは当然できなかったことをたくさん実現できるという点で、大変ですがとても夢がありますね。私一人でできることだったら、会社である必要はありませんから。

いろいろな専門性を持ったチームで取り組むからこそ、意味があることだと思っています。

──前例のない挑戦に対して、世間ではリスクばかりに目が向きがちだという印象を受けます。特に研究開発型のスタートアップでは、お金が集まりにくいのではないでしょうか。

佐藤:幸いなことに、現在10社以上の企業様が実証実験やトライアルをしてくださっているので、必ずしもリスクをまったく取らないわけではないことを肌で感じています。

一方で、やはり導入にあたって、たとえばリスクを取らないことによる機会損失と、あとは定量的に評価して取るべきリスクなのか、取らざるべきリスクなのか。こうした議論が意外と行われない環境はいまだにあると感じています。

ただ、日本ではすでに、いろいろなリスクを定量化するツールが編み出されているんですよね。自動車産業のFMEA(故障モード影響解析)のような、起きる確率と起きた時の経済損失をベースにしたツールなどもありますし。

そうしたツールと機会損失とを天秤にかけられることが、これからも大いにあると思いますので、その点は非常に期待しています。

今後の展望

──自らリスクを取って、前例のない取り組みをすることは、これからますます先が見えない時代になっていくにあたって非常に重要なことであると感じます。諸外国の国家や企業が地球規模の大きな構想を掲げるなかで、日本ではどういったアプローチが必要になると思いますか?

佐藤:日本では失われた30年と言われるようになりましたが、その環境が長く続いていることで、やはり機会損失や、機会で獲得できる成長を過小評価する文化に慣れてしまった側面もあるのかもしれません。

そうするとどうしてもリスクを取らないことで、今ある売上や利益を守っていくことが最善策という目先の話になりがちです。

しかし、たとえば米国などでは基本的に新しいフロンティアを切り拓いていくことが成長モデルである、という精神が非常に強く根付いています。

いかに日本でそれを賢く、したたかに実行していくかという視点で見ると、今後は教育から一緒に取り組んでいくべきなのかもしれません。

──最後に、今後の展望を教えてください。

佐藤:TopoLogicとしては、この技術がより広範囲に普及していくことが重要だと考えていますので、それを達成できる道をつくっていきます。

我々の技術をロゴで見ていただく機会は多分ないのですが、チップの中のこういった技術に使われていますよ、あのスマートフォンに実は入っています、という世界をいずれつくりたいと考えています。

-160x90.png)

コメント